心理師:用 「心」 提升免疫力

2020-04-09

心理師王昭惠在多年的災難心理衛生工作經驗中發現:天災或人禍,往往對民眾產生莫大的影響,重者喪失生命,輕者因目睹他人傷亡或感受到危機壓力而造成心理傷害,影響的範圍也遍及民眾的生理、心理、靈性或社會互動等數個層面,因此提醒民眾及防疫人員,關注自己及周圍親友是否產生以下幾種心理反應:

一、急性壓力反應:

民眾可能因過度關注媒體發布的疫情訊息,在重複接收到負面消息的心理刺激下,感到情緒低落,恐慌不安,對未來無感到悲觀,因過分警覺也會面臨睡眠的困擾,並難以保持專注或完成工作。

二、創傷後壓力症候群:

2003年發生具傳染性的「嚴重急性呼吸道症候群」(SARS)也造成了社會的恐慌,學者研究發現SARS病毒,感染的患者面對死亡的心理壓力,也產生了類似創傷後壓力症候群的焦慮反應,如強烈的害怕、無助或恐怖感受;瞬間再現創傷經驗,包含反覆的痛苦回憶闖入心頭或夢見創傷事件,經常有強烈的心理痛苦及生理反應。

三、次級創傷壓力反應:

王昭惠在SARS期間,在集中收治SARS病患的國軍松山醫院外圍安心站諮詢防疫工作人員時發現:防疫工作人員同時暴露在醫療環境中,在工作過程中常常面臨自己的生命也遭受到威脅,若曾經目睹同仁在SARS防疫工作時死亡,若情感忍受力較低,就更容易在工作中產生不舒服的感受。

四、工作耗竭:

防疫工作本身就是一個高壓力的工作,因為工作量過多、照護病患衝擊或壓力不斷累積造成工作耗竭;在身體狀況方面,常常是非常疲倦,飲食和睡眠狀況不好;在心理方面,充滿緊張與慌亂、無力感、脾氣暴躁、壓力累積或有離職異動想法。

對於產生上述四種災難心理反應的民眾及防疫人員,王昭惠建議民眾及防疫人員多關注自己的情緒反應,若感覺自己看了疫情新聞後情緒低落,則應減少閱讀頻率,暫時與負面訊息隔離,多看正面感人的防疫故事;染病患者或隔離者若發現自己有較多負面的想法對疾病療癒感到悲觀,王昭惠分享太極門師父教導弟子要陰陽平衡,陰中有陽的道理,再壞的情境都有一線希望的曙光;第一線防疫人員若曾經歷SARS經驗而感到恐慌,王昭惠建議先停下腳步,傾聽自己內心的聲音,以勇氣克服恐懼;防疫人員若感到身心俱疲,應暫時休息,補充能量後再照顧病患。

王昭惠提到自己曾於20多歲年紀輕輕時,就因普通感冒引發病毒性肺炎住院,造成局部肺纖維化的後遺症,影響肺功能,加上其對工作要求完美的態度,以及杞人憂天的個性,長年累積導致身心壓力,因此容易疲累,免疫力降低,曾經有每個月都感冒的記錄,影響工作效能。因此在同事推薦下進入太極門,勤練功不到一年的時間,就發現爬山和爬樓梯時比較不容易喘,肺功能有明顯改善了。

王昭惠表示,心理諮商的過程需要高度專注力,非常耗損體力和精神,以前無法持續超過一小時的諮商,都必須要中途休息,練功後常常持續超過一小時的諮商還能精神奕奕,甚至曾經持續進行3.5小時的婚姻諮商都沒有休息;透過勤練功維持充足的精氣神,工作時時保持好心情,無形中也影響來談者比較容易放鬆與開心。

她坦言,在太極門練功,除了改善生理健康,也隨時保持相信心和歡喜心,就算在海外自助旅行途中骨折受傷,無法行走,也不慌張、不憂慮,保持正向心念,認為意外事故是「不幸中的大幸」,相信問題都能一步一步解決,以冷靜理智的態度立刻在海外就醫處置,減少後續傷害,一路保持氣定神閒地平安回台。

聖經上說:喜樂的心是良藥,近日中央疫情指揮中心指揮官陳時中提到:台灣目前還能自由外出,保持心情愉快,有助於提升免疫力。王昭惠也大表贊同,面對目前尚在變異中的病毒,存在太多未知的變數,誠如普通感冒雖然沒有特效藥,憑藉自身免疫力而復原,王昭惠也建議民眾:保持不緊張、不憂慮、不生氣的態度,提升「心」的免疫力,自然遠離疾病的威脅!

醫學就會29 高血脂的影響因子知多少

醫學就會29 高血脂的影響因子知多少 除舊大掃除 迎新度好年

除舊大掃除 迎新度好年 神龍賀春 慈悲勇敢真智慧的傳承

神龍賀春 慈悲勇敢真智慧的傳承 2025火鳳展翅 璀璨新生

2025火鳳展翅 璀璨新生 當幸福悄悄降臨

當幸福悄悄降臨 龍躍嘉義福氣嘉滿

龍躍嘉義福氣嘉滿 搭建世界心絲路

搭建世界心絲路 翹家 反思 重逢 與母親的生命對話

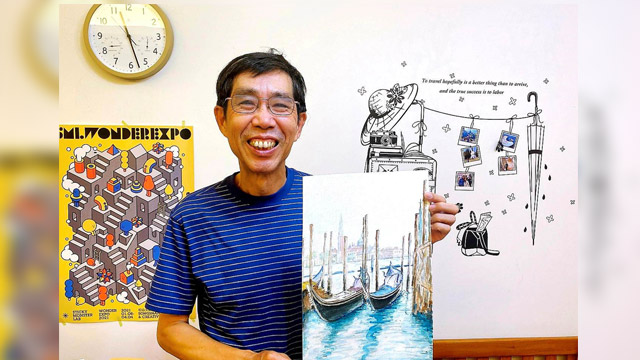

翹家 反思 重逢 與母親的生命對話 彩繪人生的畫布

彩繪人生的畫布 青春好YOUNG不魯蛇

青春好YOUNG不魯蛇 太極文化

太極文化