「太極鷹王」孫元勳呼籲:法規應與時俱進 避免生態浩劫

2023-03-16

孫元勳曾榮獲第47屆休士頓國際影展電視紀錄片類金獎 (GOLD Remi Award/ World Fest-Houston International Film Festival),國家地理頻道紀錄片《熊鷹英雄》主角之一,並在2002、2014年分別與雪霸國家公園共同發表≪雪霸的鴛鴦奇緣≫和≪暗夜謎禽-黃魚鴞≫兩部生態影片。

講座中孫元勳舉動物的行為為例,像鉛色水鶇這種溪鳥為了避免幼鳥成為媽寶,大概離巢一個月就會被趕離家門,用在人類身上,提醒父母適時放手讓孩子獨立;母鴛鴦會表演「擬傷」行爲假裝受傷以分散天敵的注意力,爭取小孩逃脫的機會;台東一隻母熊鷹腳被捕獸夾夾斷二隻腳指頭,仍堅強照顧小孩,讓他看到生命的韌性;鳥類也有養子養女,對待方式跟人類一樣也會對親生子女較偏心,「有時人類跟禽獸沒什麼兩樣」,愈是研究鳥類的行為,讓他愈是謙卑。

另外,黃魚鴞很喜歡偷吃養殖場裡的虹鱒或大閘蟹等,導致養殖場老闆設陷阱獵捕,孫元勳調查自然生態,也研究人鴞衝突,他發現有養殖場會把虧損歸咎於黃魚鴞,他幫業主調查黃魚鴞一年吃了多少魚,顯示並非魚場損失的主因,並和業者溝通消除對黃魚鴞的敵視。

孫元勳表示,古人描述鴛鴦會殉情,可能只是禽流感作祟。他曾協助雪霸國家公園拍攝鴛鴦紀錄片發現,公鴛鴦天性不顧家,母鴛鴦得負起孵蛋及育幼責任,易受天敵攻擊(一年有半數母鴛鴦死亡),所以野外數量僅公鴛鴦的一半。但上帝開了另扇窗,母鴛鴦有更多男人可選,即使雙方都幸運存活,大部份都會另結新歡,所以鴛鴦是屬於「一季夫妻」,跟大眾所認知鴛鴦有著堅貞愛情的刻板印象不同。

孫元勳年輕時因爲研究貓頭鷹導致坐息日夜顛倒,體質變得易過敏,有時沾粘到蟲就會急性腫脹,混亂的作息讓他承受不住,當時太太又有產後憂鬱症,因緣際會到太極門練氣養生,透過中國古老的養生術來舒解身心壓力,又因研究貓頭鷹和熊鷹兩種大猛禽,於是有「太極鷹王」的稱號。

孫元勳長期觀察原住民的狩獵活動,他表示,傳統上原住民打到山肉會分享族人,尤其是部落有喪事,獵人會主動上山打獵提供山肉,希望喪家能儘快走出悲痛,這個文化在部落保存至今,就像非原民族群的白包文化一般。早期因為廣大的非原民飲食市場消費,或獵捕到的動物被當做寵物販售,山林野生動物族群失衡,民國79年《野生動物保育法》通過,堅守傳統不販售的獵人受到波及,如今動物開始回流,山羌逐漸取代飛鼠成為熊鷹的重要食物。

孫元勳也發現,山羌、水鹿等草食動物會啃樹皮,猴子掠食鳥蛋,如果任其無限制繁殖,森林多樣性有劣化之虞。他指出,熊鷹是臺灣最慓悍的老鷹,牠是草食動物的天敵,對於平衡生物鏈扮演舉足輕重的角色,猴子是山區農民的頭痛人物,而熊鷹是台灣唯一會獵捕猴子的老鷹,然而南部一些原住族群在祭典或婚禮上會大量使用傳統所無的熊鷹羽毛,導致野外熊鷹比往年少見。孫元勳為了保育山林農民的好伙伴,這些年他透過收集資料及保育宣導,跟部落的傳統領袖溝通嘗試使用友善熊鷹的仿羽。

孫元勳表示,影響政府施政的學者專家和民間極端的動物保護團體,有時候會很理想認為保護動物優先,加上對原住民文化有偏見,不下鄉了解部落文化的深度,推動政策常僅憑想像,每次皆等到發生山難時才要原住民幫忙,其它時間卻忽略他們的傳統權益。他表示,平地和原住民可以用合作伙伴的關係治理山林,協助巡守通報,解決山老鼠盜伐檜木、牛樟的問題,而且對於原住民的打獵活動限制過多、矯枉過正,造成草食獸和獼猴大量孳生,反而危害山林。

孫元勳表示,太極講究陰陽平衡,整個大自然就是老祖先所說「陰陽平衡」的道理,這種陰陽哲理在生活中隨處可見,尤其是在他所研究的熊鷹物種數量的消長對整個生態鏈的衝擊尤為明顯,他希望喚醒社會大眾對「野生動物保育法」及原住民狩獵辦法修正的省思,呼籲政府的法規應與時俱進,以遏止生態浩劫。

醫學就會29 高血脂的影響因子知多少

醫學就會29 高血脂的影響因子知多少 除舊大掃除 迎新度好年

除舊大掃除 迎新度好年 神龍賀春 慈悲勇敢真智慧的傳承

神龍賀春 慈悲勇敢真智慧的傳承 2025火鳳展翅 璀璨新生

2025火鳳展翅 璀璨新生 當幸福悄悄降臨

當幸福悄悄降臨 龍躍嘉義福氣嘉滿

龍躍嘉義福氣嘉滿 搭建世界心絲路

搭建世界心絲路 翹家 反思 重逢 與母親的生命對話

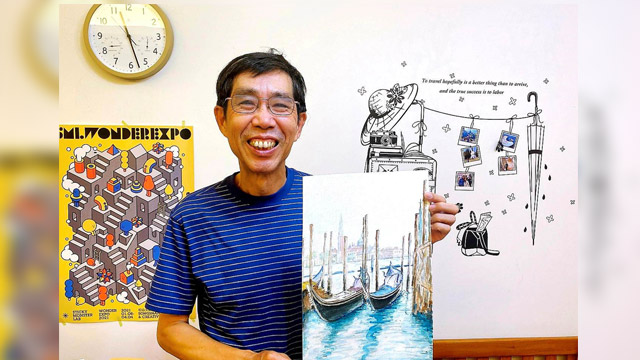

翹家 反思 重逢 與母親的生命對話 彩繪人生的畫布

彩繪人生的畫布 青春好YOUNG不魯蛇

青春好YOUNG不魯蛇 神氣一千傳愛五十

神氣一千傳愛五十