用心傾聽,陪孩子一起成長

青現 2025-03-05

我震驚不已——這還是過去那個懂事的孩子嗎?一時之間,我愣在原地,不知道該如何反應。直到他發洩完情緒,癱坐在沙發上,我才走到他身邊,輕輕摟住他的肩膀說:「爸爸知道你不是故意的,你只是情緒上來了,沒能控制自己。但你的這個變化,我還需要時間適應。」說完,我就靜靜地陪著他,沒有再多說什麼。家裡的氣氛逐漸恢復平靜,而我的心中卻掀起陣陣波瀾。

孩子長大了,他們的想法與需求已經和過去不同,我該如何調整自己的心態,才能真正理解他們呢?

女兒十七歲那年,某日在飯桌上突然說:「我決定要去紋身。」這句話宛如平地一聲雷,讓我和太太大吃一驚。太太皺起眉頭,立刻反對:「身體髮膚,受之父母,妳現在還小,將來一定會後悔!」女兒聽了顯得不耐煩,轉頭問我意見。其實,我的第一反應也是反對,腦中瞬間浮現出許多道理,幾乎要脫口而出。但多年來在太極門練氣養生,讓我學會遇事先冷靜,不急著反應。師父常提醒我們:「遇到問題,先調整自己的心境,才能用更平和的方式溝通。」於是,我深吸了一口氣,緩緩地對女兒說:「紋身是一輩子的事,不像衣服可以隨時更換,你真的想清楚了嗎?」

女兒沒有馬上回答,而是低頭繼續吃飯。我沒有再逼問,而是選擇給她一些時間。幾天後,我找了個機會和她好好聊聊,才發現她的想法其實很單純。她認為紋身是一種紀念,也是一種自我風格的展現。我這才意識到,自己對紋身還停留在過去的刻板印象,並未真正去理解女兒的想法。

當我放下成見,選擇用開放的心態傾聽,我和女兒的關係反而變得更親近了。她開始主動與我分享生活的點滴,而我也學會從孩子的角度去看世界。我最終尊重她的選擇,並讓她知道,無論如何,我始終愛她、支持她。這次的經歷讓我深刻體會到,親子關係的核心不是控制,而是理解與陪伴。

回想過去,我的性子急,經常對孩子發脾氣,認為嚴格管教才是父親應有的威嚴。但在太極門,我透過練功與靜坐,學會讓心靜下來,不僅思緒更清晰,遇到問題也不再衝動,而是試著換位思考。師父教導我們「轉念」與「同理」,這不僅是情緒管理,更是一種內心的修練。當我開始嘗試站在孩子的立場去理解他們,許多衝突自然迎刃而解。

這份修練也幫助我在生活中更從容應對壓力,讓我逐漸學會控制自己的脾氣,不再輕易動怒。當我的態度改變,孩子們的態度也悄然發生變化,我們之間的距離變得更近,彼此的信任感也逐漸建立起來。

現在的我,不再只是孩子的父親,更是他們的朋友。我們一起討論問題,一起探索生活,一起分享彼此的快樂與煩惱。我發現,親子關係並不是單方面的教導,而是雙向的成長。我從孩子們身上學到了很多,也感受到身為父親的幸福與責任。

未來,我希望能繼續在這條親子陪伴的路上與孩子們攜手同行,無論是快樂還是挑戰,我都會用溫暖的心去支持他們。這不僅是對孩子的愛,更是我人生中最珍貴的成長旅程。

醫學就會29 高血脂的影響因子知多少

醫學就會29 高血脂的影響因子知多少 除舊大掃除 迎新度好年

除舊大掃除 迎新度好年 神龍賀春 慈悲勇敢真智慧的傳承

神龍賀春 慈悲勇敢真智慧的傳承 2025火鳳展翅 璀璨新生

2025火鳳展翅 璀璨新生 當幸福悄悄降臨

當幸福悄悄降臨 龍躍嘉義福氣嘉滿

龍躍嘉義福氣嘉滿 搭建世界心絲路

搭建世界心絲路 翹家 反思 重逢 與母親的生命對話

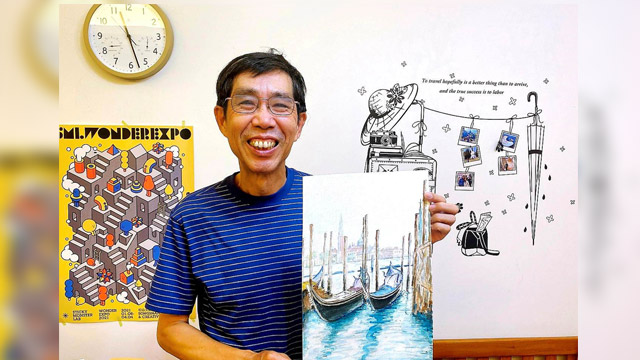

翹家 反思 重逢 與母親的生命對話 彩繪人生的畫布

彩繪人生的畫布 青春好YOUNG不魯蛇

青春好YOUNG不魯蛇 神氣一千傳愛五十

神氣一千傳愛五十