獨創「蚓菜共生」「生態植栽桶」 羅條原獲國際兩大金牌獎

2019-06-07

畜牧出身的羅條原怎會走上農業這條路呢?羅條原笑說往事,原來充滿曲折的創業路是主因:「養豬遇到口蹄疫,造成豬價大崩跌;後來養豬場又被劃為水源水質保護區,被迫離牧失業;改在市區開火鍋、韓式料理店,生意很好,曾經發展到五家店,但一場莫拉克風災,造成同一條街的3間店面損失慘重。」

2009年莫拉克颱風重創南台灣,也重創羅條原多年苦心經營的事業,卻成為他事業轉型的契機。誠如他的太太林桂年說:「這是大自然給我們的一個大考驗,

夫妻倆一如以往,經常去太極門道館與師兄姊談心,感染到正向的能量,並思考下一步事業如何才能永續經營。羅條原腦中突然閃過師父推動「良心時代運動」時,在聯合國非政府組織年會中,發表過的一段文章:「氣候變遷和非永續耕種方式讓生態系統惡化,造成食物品質不佳和食物供應短缺,食安問題威脅人類的存亡。應以人為本,且源於良心與正義……」羅條原找到了答案與方向。

兩夫妻開始著手創業「思原魚菜共生農場」(後來改為「思原生態農場」),以魚菜共生進行農業生產及養殖,講求零排放及自然循環。羅條原表示,農場透過魚幫菜、菜幫魚的概念,生產健康無毒蔬菜,提供給消費者;再把剩下的廚餘帶回農場,透過「蚓菜共生」、黑水虻的養殖,循環回到蔬果的栽種,整個循環不會有額外的廢棄物產生,而這才激發出「生態植栽桶」發明。他未來也會持續推廣「友善循環」及「生態永續」的理念,讓更多人一起來守護這片土地。

職掌南台灣水土保持重任的農業委員會水土保持局台南分局指出,羅條原研發的「生態植栽桶」,利用一平方公尺的範圍,使用家中的廚餘和水便可種植花草蔬菜,天然耕種、自然循環的概念,和水保局努力推動友善耕作與循環經濟的政策目標完全契合。思原生態農場能榮獲環境能源發明的金牌獎及泰國國際最佳發明獎金牌,是實至名歸。

文化薪傳 太極之愛

文化薪傳 太極之愛 除舊大掃除 迎新度好年

除舊大掃除 迎新度好年 神龍賀春 慈悲勇敢真智慧的傳承

神龍賀春 慈悲勇敢真智慧的傳承 2025火鳳展翅 璀璨新生

2025火鳳展翅 璀璨新生 當幸福悄悄降臨

當幸福悄悄降臨 龍躍嘉義福氣嘉滿

龍躍嘉義福氣嘉滿 搭建世界心絲路

搭建世界心絲路 翹家 反思 重逢 與母親的生命對話

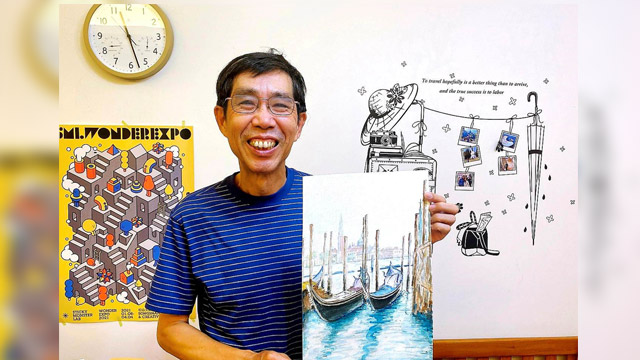

翹家 反思 重逢 與母親的生命對話 彩繪人生的畫布

彩繪人生的畫布 青春好YOUNG不魯蛇

青春好YOUNG不魯蛇 太極文化

太極文化