說話的藝術

張容真 2011-12-03

昨日有位親戚來我家,先開口叫女兒「小美女」,當場讓我跌破眼鏡,因為在我的記憶中,這位親戚講話或多或少總會帶有一些酸味。在女兒小的時候,我因為工作關係,所以晚上常把孩子託給我的父母照顧,每每這位親戚看到這樣的情形,常揶揄女兒是「企鵝」(棄兒),意思就是被爸爸媽媽拋棄的孩子,聽到孩子用受到傷害的語氣轉述給我,當下心裡真的是五味雜陳,只能安撫女兒情緒。

自從女兒三年級時跟著我們來太極門練功後,對這種言語上的刺激,慢慢的也就釋懷,還會主動和這位長輩哈拉聊一些好笑的事,現在高二的她說話的藝術更上一層樓,每次看到這位長輩總會先問好,並在稱謂前附加許多好話及讚美的話,逗得長輩心花怒放,久而久之也就成了她們之間一種習慣問候方式。其實,這並不符合我們家的說話的模式,因為家傳都是典型「恨鐵不成鋼」,所以說出去的話,從沒有讚美只有不停的挑剔或揶揄,這也成了我們家的習慣用語,在這樣的環境薰陶下,女兒講話常帶針帶刺。然而練功後的女兒,在太極門學會用一顆柔軟的心去貼別人的心,也學到反省與己所不欲勿施於人的道理,所以她改變自己說話的方式與想法,體會說好話不但帶給別人快樂,自己也會很開心。看到女兒的成長,想到自己也在神氣家族,這個修心養性的好所在,自然的改掉以前愛擔心的毛病,學著看好的、想好的、說好的,讓自己不會常口出惡言,親子互動、夫妻關係更加和諧,現在連良人師兄也變的不一樣,也會甜言蜜語勇敢表達自己的感情。

今天下午另一個長輩,看到女兒戴眼鏡誇她看起來「學富五車」,而不是恥笑她「四眼田雞」,我發現全家一起練功真好,我們的改變也帶動周圍的人。

文化薪傳 太極之愛

文化薪傳 太極之愛 除舊大掃除 迎新度好年

除舊大掃除 迎新度好年 神龍賀春 慈悲勇敢真智慧的傳承

神龍賀春 慈悲勇敢真智慧的傳承 2025火鳳展翅 璀璨新生

2025火鳳展翅 璀璨新生 當幸福悄悄降臨

當幸福悄悄降臨 龍躍嘉義福氣嘉滿

龍躍嘉義福氣嘉滿 搭建世界心絲路

搭建世界心絲路 翹家 反思 重逢 與母親的生命對話

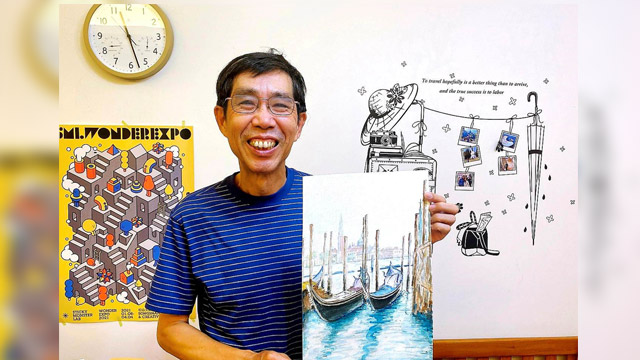

翹家 反思 重逢 與母親的生命對話 彩繪人生的畫布

彩繪人生的畫布 青春好YOUNG不魯蛇

青春好YOUNG不魯蛇 太極文化

太極文化